「父母的行為、對子女的責難反映了他們心底裏的焦慮,為何會有焦慮呢?若子女真的做不到你理想中的模樣,你接受得了嗎?」 阿彼,《大人書》作者

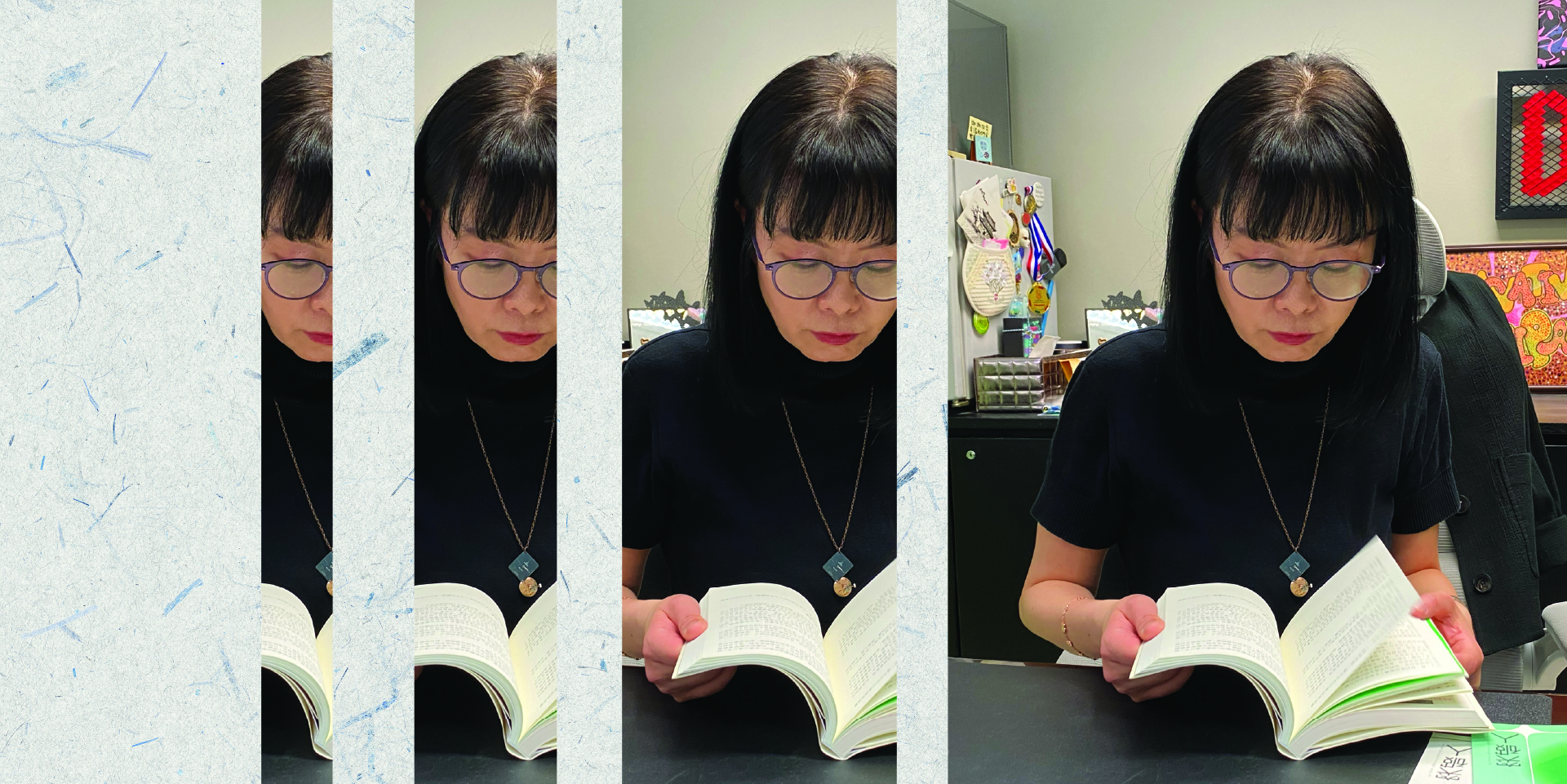

彭正雄(阿彼)是《突破書誌 Breakazine》的總編輯,是次與機構同工事工研究及發展部經理陳碧凌博士合著,執筆書寫《為何我們無法成為理想中的大人 ─ 香港青年面貌報告書》,書中除了有關於青年人的研究數據外,還有年青人的真實故事。

「我屬於這裏,但這裏我有分嗎?」

說起青年面貌,阿彼提出這一代的大學生有很多資源,社會自然地認為他們「好幸福」。 「《Breakazine突破書誌》 每期都會招募實習生參與策劃及製作,很多實習生都對我們說:生活中有一種很大的無力感,自覺他們的意見不被重視。」

阿彼認為,這種「no stake」 (感覺對生活及社會的持分度很低) 的感覺,來自於校園及家庭。過往在校園內有各類組織及學生報會吸納學生意見,現在類似的組織卻愈來愈少;從前青年人成長中在家庭的參與度很高,每一個家庭成員均各有崗位,如照顧弟妹、打掃、買餸煮飯等,現在則所有家庭事務均交由工人負責。年青人的任務只剩下一樣:讀書。

「父母為子女制定的agenda(議程)可能比從前更封閉。從前的 agenda 是關乎家庭福祉(協助照顧弟妹),但也提供一些自由度(搵到兩餐就可以)…… 現在中產要為下一代鋪一條更好的路,小朋友的選擇反而狹窄了。」

但成長的過程其實是一場又一場叩問「我是誰?」的過程,在議程過份封閉的情況下,年青人不滿「無份」決定自己的人生,代際之間的張力因此而來。

「你能接受子女的本相嗎?」

作為家長的他,阿彼也曾經歷因學業與兒子有衝突,有一段時間經常對兒子「黑面」。他察覺到親子關係的緊張,花了不少時間與兒子對話。

「年青人最常說的是: 『你都無心聽我講野!』 成年人不能只對年青人說不,而是要解釋說不背後的原因,亦要預期自己的主張被移動。」他道出為人父母難以接受的真相:父母的行為、對子女的責難反映了他們心底裏的焦慮:「為何會有焦慮呢?若子女真的做不到你理想中的模樣,你接受得了嗎?」

「你不需要自己一個人承擔所有」

書中提出「互為彼此」的人觀,阿彼指這並不是一種人與人的相處方法,而是一種看待別人的眼光,一種承認自我的不足、繼而開放自己,聆聽及接納別人的眼光。「互為彼此是指不是任何事都要自己一個人承擔,而是彼此共建參與討論。社會太慣常要求自己為自己負責,不少人都認為競爭和累積資源才是生存的王道,而其實成長中遇上的眾多問題,不是一個人可全部負擔。」

身兼本書作者及家長,阿彼坦言要在親子關係中實踐「互為彼此」從來不易,家長要有十足的開放性:「與其單方面要求子女,不如共建一個共同的目標。」另一方面,他提醒青年人亦應理解「大人」的憂慮:「他們亦可多嘗試換位思考,又或透過自己的力量幫助大人。」